2022. 1. 1. 19:02ㆍ카테고리 없음

'자개'는 순수한 한민족 말의 표현이다.

지나(China) 한자 표현은 '나전(螺鈿)' 이라 한다.

'자개칠'는 고대조선(환인 칸국,환웅 배달국, 단군 조선국) 시대부터 내려오는

한민족 고유한 언어표현이다.

따라서 그 만드는 사람을 ‘자개박이’ ‘자개쟁이’ 이라고 불렀다.

BC 5,000~4,500년경 고대조선(환인칸국,환웅배달국) 시대 것인,

'황칠이 담긴 그릇'이 장강 하류 절강성에서 줄토되었다.

이 지역은 경주, 토함산, 팔공산, 신라암초, 고려두도 지명이 지금까지 남아 있는

'전기신라(新羅前期)'가 자리한 <대륙신라(김일제의 투후국 기원)>가 있던 곳이다.

"황칠나무"는 세계에서 유일하게 한반도 남쪽 제주도, 완도 등

몇개의 섬지방에서만 자생하는 나무의 진액이다.

즉, "황칠"이 생산되는 곳은 유일하게 한반도 남쪽 몇개의 섬 밖에 없다.

그런데 어떻게 기원전(BC) 5,000~4,500년경 "황칠" 담긴 그릇이 '절강성'에서 출토 되었겠는가?

이곳 '산동성,강소성,절강성'은 고대조선(환웅배달국,단군조선)에서 물려받은

한민족 '전기신라(新羅前期)' 땅이 였음을 강변하고 있다.

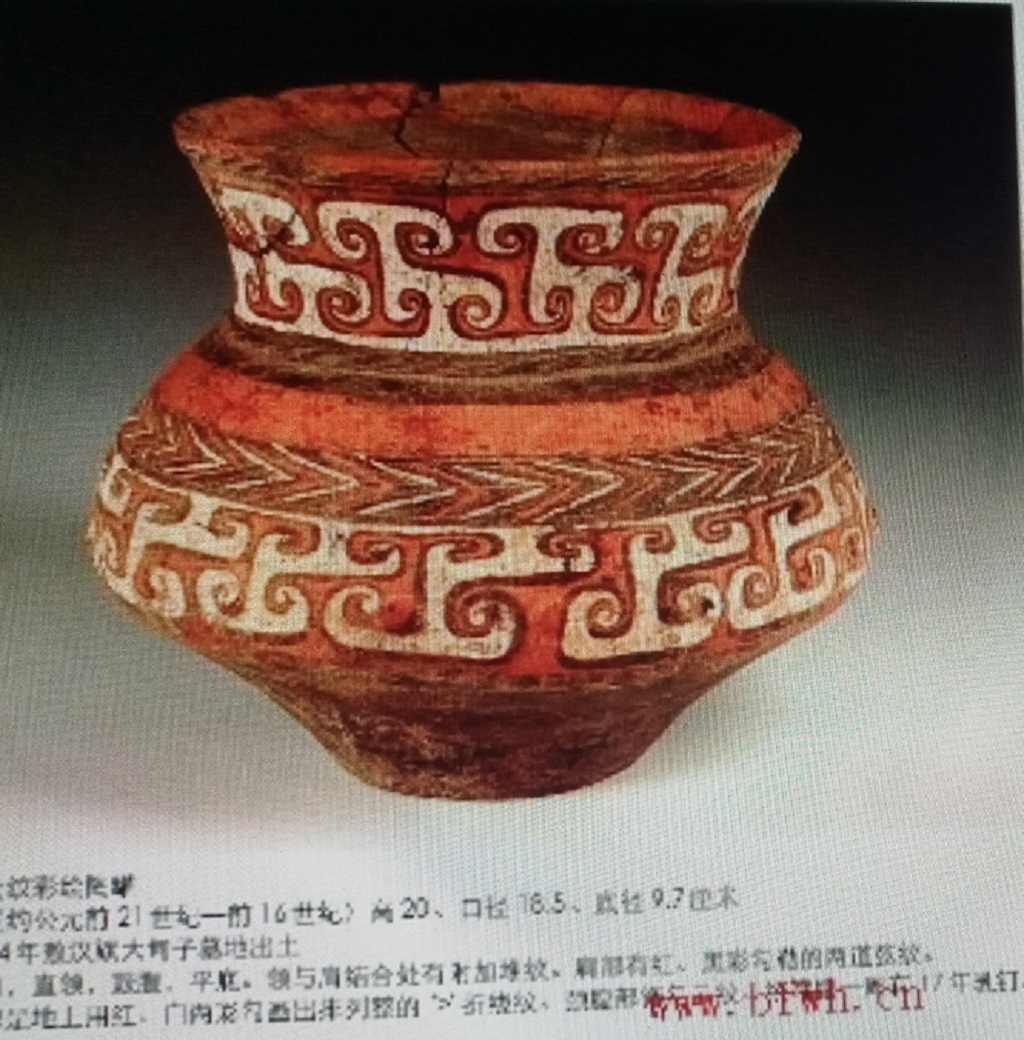

(사진) 지나(China) 장강 하류 '절강성' 춭토,

- "황칠"담긴 기원전(BC) 5,000~4,500년 경 <황칠그릇>

(사진) 지나(China)에서는 대륙백제, 대륙신라(투후국)가 자리한 지명이

지금도 무수히 남아있다.

(사진) 기원전(BC) 2,100~1,600년경 고대조선 단군조선-상(은)시대 '황칠/주칠 토기'.

- 산동반도 대문구문화 출토.

기원전(BC) 1,300년경 '하북성' 고성 대서유적 출토 고대조선 단군조선-상(은)시대 '칠기 단편'이다.

이 '칠기 단편'은 황칠과 옻칠로 도철문과 뇌문(雷文)이 그려진 송록(松綠)의 상감도 볼 수 있다.

당시에는 토기에 옻칠한 것과 옻을 조개류와 섞어 광을 낸 <자개>도 있었으며,

옻칠은 목간, 죽간에 글씨를 쓰는 데도 사용되었다.

(사진) 기원전(BC) 1,600~1,046년 고대조선 단군조선-상(은)시대 목심칠기 잔편(하북성 출토).

기원전(BC) 300년경 전국시대 장강 유역에 있었던 동이족 대륙신라(투후국)의 옻칠공예가 성행했으며

하북성 신양 장태관에 있었던 동이족 '고구려의 초묘'와

마왕퇴(馬王堆) 출토 칠관(漆棺)을 비롯해

단지, 솥, 이배, 반, 궤, 안, 모 등의 다수의 칠기가 출토되었다.

출토품 대부분은 고대조선 딘군조선 시대 만들어진 것으로써

목심(木心)에 주칠 및 황칠을 하고 흑칠로 운기문과 금수를 배치한 문양을 그려넣은 공통점을 보인다.

옻에 적신 천을 이용한 건칠(乾漆)도 있고 심청(深青)과 녹황의 채칠(彩漆)도 드물게 찾아볼 수 있지만

모두 고대조선 단군조선 시대 만들어진 한민족 전통옻칠(傳統漆)이었다.

한반도에서 지금까지 출토된 유물을 근거로,

옻칠을 기물에 사용한 것은 기원전(BC) 1,000년 전, 후 부터라고 주정하고 있으나

이는 강단사학자들의 왜곡된 기록 역사를 근거로 된 것이다.

서기 1,988년 경상남도 창원시 다호리(茶戶里) 고분에서

기원전(BC) 1,000년 이전의 청동기 및 칠기 유물이 대량 발굴되었다.

농기구, 문구류, 무기류, 동경, 동전 등 생활용품 26종 69점의 유물이 쏟아져 나왔다.

이곳에서 발굴된 유물 중 모든 칠기는 흑칠(옻칠)이고 목심칠(木心漆)이 주종을 이루고 있으며,

대나무를 바탕으로 한 남태칠(藍胎漆)과 점토를 바탕으로 한 도태칠(陶胎漆)도 있다.

그리하여, 한민족은 고대조선 단군조선 시대부터 옻칠(흑칠)을

목심, 대나무, 토기 등, 다양하게 활용하였음을 당시 유물로서 명확히 알 수 있다.

특히 목심(木心)은 손으로 깎은 것,

물레갈이틀로 돌려서 깎은 것,

판재를 짜맞춘 것 등 나무를 다루는 솜씨도 매우 능란했다.

칠기가 한 나라에서 들어왔다고 주장하는 얼빠진 강단사학자들이 있는데?

그것은 사실과 다르다.

고대조선(칸국+배달국+조선) 칠기에 영향받은 한 나라의 칠기류에는

이배(耳杯) 종류가 보이지 않으며,

붉은칠(朱漆)을 바른 흔적도 보이지 않는다.

이러한 칠기를 만드는 기법은 오로지 고대조선 만이 가지고 있었던 기술이었기 때문이다.

아울러 가야지방의 칠기문화는 매우 독창성을 띠고 있다.

동검(놋칼;靑銅劍)의 칼자루와 칼집에 옻칠을 한 것은

고고학적 자료에서 크게 주목해야 할 부분이다.

그 밖에도 무기류(武具)이 칠봉(漆棒), 쇠도끼자루, 낫자루, 따비자루 부분까지

옻칠(흑칠) 한 흔적이 남아 있어 옻칠의 중요성을 재삼 강조해 주는 자료가 되고 있다.

또, 기원전(BC) 300년경 유적으로 추정되는 충청남도 아산 남성리(南城里) 석관묘에서

단군조선의 상징물 비파형동검(놋칼;靑銅劍), 다뉴조문경(多紐粗紋鏡), 방패형청동기와 함께

옻칠한 박편들이 발견되었고,

남성리 고분에서 발굴된 목관은 내부에는 주칠, 외부에는 흑칠을 하여 호화스러움은 나타내고 있다.

평양 정백리(貞栢里) 고분에서는 동과(銅戈)에 옻칠을 한 칼집이,

석암리(石岩里) 왕근묘(王根墓)에서도 흑칠 칼자루가 발견된 바 있다.

또 '최씨낙랑국' 후기 칠기는 황색, 녹색, 갈색과 일부 청색계의 칠화(漆畵)까지 다양하게 나타나고 있다.

칠화는 낙랑국 칠기의 특징인데,

이는 온도가 높아도 적당한 습도가 없으면 건조되지 않는 옻의 특성을 살려

옻칠로써 가늘게 선으로 문양을 그려 건조를 쉽게 하는 채화기법이 많이 응용되었던 것으로 추정된다.

낙랑국 칠기 가운데 기술적으로 주목할 만한 것은 칠이배 등의 그릇들로,

이는 대개 협저(夾紵), 즉 삼베를 몇 겹 칠로 발라 성형한 위에

옻으로 마무리하는 건칠의 조형기술이 널리 보급되었음을 말해 주고 있다.

(사진) 서경 대동강 '최씨낙랑국' 출토 황칠/옻칠 씨리나무 고리(函).

기원루(AD) 700년 고구려시대 강서(江西) 고분과 집안(輯安) 고분에서 발견된 건칠 관(棺)이 있으나,

중국공산당 정부의 패쇄 방해 공작으로

만주지역 고구려 고분연구에 장애가 됨으로써

고구려 칠기 유물은 이렇다 한 것을 아직 찾아내지 못하고 있다.

1971년 공주에서 발굴된 백제 무령왕릉에서,

판재에다 옻칠을 한 칠관을 비롯,

두침(頭枕), 족좌(足坐), 패식(佩飾), 장도(粧刀), 칼집 등이 출토되었는데,

이는 다른 도굴된 고분 부장품에서는 찾아보기 힘든 희귀 품목들이었다.

(사진) 백제 무릉왕릉 출토, 금박 옻칠 자개기법으로 만든 발 받침(족좌).

또 경주 조양동(朝陽洞) 고분군에서는 칠관의 흔적과 옻칠한 청동 칼자루가 발견되었고,

대구, 성주, 함안 등지에서 발굴된 신라시대 옻칠 유물로 보아

기원후(AD) 500년 경 옻칠은 기물에 사용한 것을 알 수 있다.

그 밖에 황오리(皇吾里) 제14호 고분에서는

목관이 놓였던 자리에서 점토상(粘土床) 위에 금박을 올린 목판편(木板片)이 발견되었는데,

이는 일종의 칠도금이며

그 중 금동칠각병(金銅漆角甁)에 옻칠을 입힌 것은

칠기라기보다 금속에다 도장을 한 금태칠기로 보인다.

극히 드문 예로서 황남대총 유물 중 피죽(皮竹)으로 짠 남태칠기라든지

식리총 유물 중 삼베를 겹겹이 발라 만든 건칠기,

그 밖에 옻칠이 아닌 특수 안료로써 문양을 그린 밀타회(密陀繪)는

주목되는 문양장식 기법의 하나이다.

서기 1975∼1976년 사이에

경주 부근에서 출토된 칠기 유물 중 안압지에서 출토된 것은 무려 100여 점인데,

그 칠기들은 주로 찬합, 잔(盞), 사발(鉢) 등으로서 궁중에서 사용한 것으로 추정된다.

<삼국사기>에 따르면 신라의 중앙 관서에 칠전(漆典)이 따로 있어,

옻나무를 체계적으로 심고 관리하여 칠을 채취하고 칠기를 늘 제작하였음을 알 수 있게 한다.

칠기의 명칭은 옻칠을 도장한 바탕으로 무엇을 사용하였느냐에 따라 정해지는데,

나무에 옻칠을 한 목칠(木漆),

대나무를 활용해 기물을 만든 뒤 옻칠을 한 남태칠(藍胎漆),

삼베와 옻칠을 하여 뼈대를 만든 뒤 그 위에 옻칠을 도장해서 완성 한 건칠(乾漆),

종이를 꼬아 기물을 만든 뒤 그 위에 옻칠을 도장해서 완성 한 지승칠(紙繩漆),

종이를 활용해서 기물을 만든 뒤 그 위에 옻칠을 도장해서 완성 한지칠(韓紙漆),

옹기, 토기, 도자기 등에 옻칠을 해서 완성시킨 와태칠(瓦胎漆) 일명 도태칠(陶胎漆)이 있다.

이 밖에도 금속 위에 옻칠을 도장해서 기물을 완성시킨 금태칠(金胎漆器),

가죽을 활용해 기물을 만들어 옻칠 한 가죽칠(皮漆),

옻칠기 위에 옻칠이나 기타 도료로 문양을 그린 채화칠(彩畵漆),

칠기 위에 자개를 가공해서 붙이고 옻칠을 한 자개칠(螺鈿漆) 등이 있다.

'자개칠' 초기에는 단순한 야광패(夜光貝)를 사용하여 만든 것 뿐 이었으나,

남북국(신라-발해)시대와 고려시대에 들어와서

오색빛깔을 띤 복색의 대모(바다거북) 등껍질과 전복껍질에 옻칠(黑漆), 주칠(朱漆), 황칠(黃漆)이 더해져

한민족 고유의 찬란한 빛을 발휘하는 황홀한 <자개칠(螺鈿)>로 발전하게 된 것이다.

(그림) 남북국(신라-발해)시대 신라 가야지역 출토 동경(놋거울).

- 나전단화금수문경(螺鈿團花禽獸文鏡, 국보제140호, 이건희 개인소장)

(그림) 자개(紫蓋)재료 - 바다거북 대모(玳瑁)껍질.

(그림) 자개(紫蓋)재료 - 전복껍질.

(그림) 자개(螺鈿) 재료를 만드는 공구.

<남북국(신라-발해)시대 자개칠기(南北國紫蓋漆器)>

청동기 유물에서도 발견되었지만,

창원 다호리 고분, 광주 신창동 출토 '칠기' 유물을 보면

한민족의 칠기 문화는 4국시대(고구려,신라,백제,가야) 훨씬 이전부터 제작했음을 알 수 있다.

고대조선에는 옻나무가 얼마나 자생하고 있었는지 알 수 없으나,

신라에는 칠기를 제작하는 칠전(漆典)까지 경영했고,

고려와 조선시대에는 옻나무의 식재를 국가적으로 장려하고 관리할 만큼

중요한 비중을 차지하고 있었다.

남북국시대(南北國時代)는 통일신라와 해동성국발해(海東盛國渤海) 시대를 말 하는데,

이 시기 가야지역에서 출토된

나전단화금수문경(螺鈿團花禽獸文鏡, 국보제140호, 이건희 개인소장)은

한국의 최고의 자개칠기(漆器) 유물이다.

이 놋거울(銅鏡) 칠기는 뒷면에 자개, 호박, 청석 등을 붙이고,

옻칠로 고정시켜 만든 것이다.

야광패를 두껍게 사용하고 세밀하게 침으로 조각(針刻)한 점이라든지,

원주륜(圓珠輪)의 내구(內區)와 외구(外區)에 보상화문, 새, 짐승을 대칭으로 배치하고

꽃잎(花葉) 가운데 호박을 삽입하였으며

여백에는 청석가루를 뿌려 화려하게 메운 것이다.

여기에 사용된 재료에 대하여 중점을 두고 보면,

호박은 버마 북부의 미트키나 특산 또는 연해주 산이고,

담청색과 녹색의 돌은 페르시아 특산이며,

짙은 청색의 청석은 아프가니스탄 또는 티베트 특산으로 추정되고 있다.

이 자개거울을 만들 당시에 신라는 국제적 무역이 성행 했음을 말해 준다.

즉, 이 놋거울(銅鏡)이 얼마나 귀중한 문화유물인지 알 수 있다.

기원후(AD) 674년 신라 문무왕 14년에 삼국통일을 완성한 당시

월지(雁鴨池)는 태자궁(東宮) 경내에 있던 연못이다.

서기1974년 이 안압지(月池)를 준설조사로

약 3만여 점의 생활유물이 출토되었다.

그 중 칠공예품 40여점도 출토되었는데,

당시 신라 왕실과 귀족들의 화려한 생활상을 엿볼 수 있다.

칠기류는 주로 찬합(饌盒), 사발(椀), 잔(盞)들인데,

얇은 잣나무 목심에 삼베를 바르고 칠을 하였으며,

굽 밑에는 송곳으로 음각하거나

주칠(朱漆)로 '정(井)', '용(龍)', '본(本)', '궁(宮)', '모(毛)', '피궁(彼宮)', '월(月)' 등의 글씨를 써넣었다.

또한 한국 유일의 박달나무벼루칠기도 출토되었는데,

안쪽이 깊이 파인 것으로 보아 많이 사용되었던 것으로 추정된다.

태자궁(東宮)의 내불당(內佛堂) 같은 곳에 있었을 불감(佛龕)의 한 부분으로 추정되는

'불감제일(佛龕第一)'이라 음각된 명문 칠기판도 출토되었고,

들기름과 안료를 섞어 바른 밀타회(密陀繪)가 장식된 칠기조각도 출토되었다.

특히 주목할 것은

고대조선 단군조선 전통칠기법을 계승하고

고려시대 유명한 자개칠기법으로 연결하는 중간기법인,

평탈기법(平脫技法)의 장식부재료들이다.

평탈기법이란,

얇은 금속판을 각종 문양으로 잘라서 표면에 붙인 다음 칠을 하고

금속판 부분만 갈아내어 문양이 나타나도록 하는 칠기기법으로,

조개껍질를 넣어 장식하는 자개기법과 거의 동일한

고려자개칠기의 이전 제작기법으로 짐작할 수 있다.

또한 불단(佛壇) 등에 장식하였을 것으로 추정되는

칠기 연꽃봉오리 장식은 연꽃잎을 겹쳐서 조각한 8조각의 목심으로 이루어져 있다.

이 목심에는 얇은 은판(銀板)을 꽃과 나비 모양으로 오려붙여 장식하였고,

용도를 알 수 없는 원통형(圓筒形) 장식부재료에도 은평탈기법을 사용했음이 확인되었다.

이러한 기법은 한반도 뿐만 아니라 당시 당나라, 왜의 정창원에 소장된 유물에서도 찾아볼 수 있어

이들 모두 고대조선 단군조선 강역의 자개칠기문화의 확산으로 형성된 유물들이라 짐작할 수 있다.

《삼국사기》<기용(器用)>에

"사두품(四頭品)부터 백성에 이르기까지

금(金), 은(銀), 유(鍮), 석(石)과 주리평문(朱裏平文)을 금한다." 라고 하였는데,

여기서 주리(朱裏)는 붉은 칠을 한 칠기이며,

평문(平文)은 금은평탈기법 문양으로 장식된 것들을 말한다.

붉은 칠을 한 칠기와 평탈칠기는 이 시대에 매우 귀한 기물로 대우받았음을 알 수 있는데,

사두품 이하의 신분들에게는 금한 것으로 보아 제작이 매우 활발하게 이루어졌음도 알 수 있다.

'자개칠기(紫蓋漆器)'는 목칠공예(杢漆工藝)의 장식기법 중 하나로써,

옻칠, 주칠, 황칠을 한 목제품의 표면에,

얇게 간 조개껍질이나 대모껍질을 '자개'로 만들어 여러 형태로 오려 박은 공예품이다.

그 제작기법은 자개재료를 숫돌로 얇게 갈아서 칠과 토분을 이겨 바른 바탕나무 위에 붙인 후

칠(漆)을 더하고 표면을 다듬고 갈아서 완성한다.

문양을 만들기 위해 자개를 잘라내는 기법에는

문양 형태로 오려내는 기법인 주름질,

문양 구도에 따라 주름대로 문양을 이어가는 기법인 이음질,

자개를 실같이 가늘게 썰어서 문양 부분에 모자이크 방법으로 붙이는 기법인 끊음질이 있고,

바탕나무에 직접 새겨 상감(象嵌)하는 감입기법(嵌入技法)은

한민족 특유의 기법이라 할 수 있다.

그러나 대체로 칠 바탕 위에 자개를 붙이고 다시 칠을 올린 뒤

표면을 연마하여 무늬가 드러나게 하기 때문에

자개에는 칠이라는 말을 붙여 자개칠기(紫蓋漆器)라고 쓰는 것이 상례였다.

<고려자개칠기(高麗紫蓋漆器)>

고고학 유물에 의한 자개칠기(紫蓋漆器)는

고대 환웅배달국, 단군조선, 부여, 사국(구려,신라,백제,가야)시대부터 전수되어

남북국시대(통일신라-발해)에 걸쳐 발달하여 최고의 자개기법 유물을 보여주는

<자개단화금수문동경(紫蓋團花禽獸文銅鏡>이 있다.

이 전통을 이어받은 고려시대에 와서 더욱 정교하고 화려한 자개칠기가 제작 성행했었다.

기록 문헌에 의한 자개칠기 기록은 고려 이전에는 찾을 수 없고,

그 첫 기록이《동국문헌비고(東國文獻備考)》에서 찾아 볼 수 있는데,

고려 제11대 문종(재위;1046∼1083)이

“요(遼)나라 왕실에 자개칠기를 선물로 보냈다.” 라는 기록이 있다.

또 서기1123년에 고려에 왔던 송(宋)나라 사신 서긍(徐兢)이 쓴 《고려도경(高麗圖經)》에는

“그릇에 옻칠하는 일은 그리 잘하지 못하였지만

자개(螺鈿) 일은 세밀하여 귀하다고 할 만하다.” 라고 했다.

<고려자개칠기>의 특징은

자개(螺鈿), 대모(玳瑁), 금속실(金屬絲)을 감입(嵌入)하여 무늬를 만들고

그 위에 옻칠(黑漆)을 하고 갈아내는 기법인데,

지나(支那,중국) 유물에서는 희소한 당초문의 덩굴줄기나 무늬와 무늬 사이의 경계선 등에

다양하게 응용된 은사(銀絲), 동사(銅絲), 주석사(錫絲)의 사용은

고려자개칠기의 특징이다.

또한 전복껍질, 대모(玳瑁,鼈甲)를 종잇장같이 얇게 갈아서 사용한 박패법(薄貝法)은

지나(支那, Chna)에서 찾아 볼 수 없는 고려자개칠 기법의 특징이다.

특히 대모(玳瑁)를 얇게 갈아 그 뒷면에 붉은 채색을 칠하여 표면에 비쳐 보이도록 하는

복채법(伏彩法) 또한 고려자개칠기법의 중요한 기법이다.

이러한 국화문, 당초문 문양(紋樣)을 직품의 전체 표면에 가득 정밀 배치하는 특징은

귀족적 취향에 영합한 정교하고 화려하고 우아한 칠기는 사람의 마음을 뺏어

소유하도록 표현하고 있다.

특히 고려자개칠은 독자적인 양식으로

대모껍질 및 전복껍질을 종잇장같이 얇게 갈아서 사용한

박패법(薄貝法)으로 발전해 만든 고려 경함(經函)이 다수 보존되어 있다.

(그림) 고려(12세기), 나전대모국당초문합(螺鈿玳瑁菊唐草文盒)

(그림) 고려(13세기), 나전국당초문경함(螺鈿菊唐草紋經函, 일본 개인소장)

(그림) 고려, 나전포도문의함(螺鈿葡萄紋衣函, 일본 다이와문예관소장)

<조선자개칠기(朝鮮紫蓋漆器)>

고려자개칠기법은 조선시대에 들어서면서 금속선과 자개를 함께하는 문양의 구도와 대칭이

흐트러지고 여백도 많이 남기며 점차 대범하고 거친 표현의 회화적 의장(意匠)으로 정착되어 갔다.

목기(木器)와 더불어 칠기(漆器)도 발달하는데,

그 발달에는 옻칠의 수액을 채취하는 옻나무는 한반도 전역에 분포하며

그 중에서도 산지를 낀 지방에서 좋은 칠이 많이 나는 것이었다.

조선시대에는 옻나무의 식재를 국가적으로 장려하고 관리할 만큼 중요한 비중을 차지하고 있었다.

조선 칠공예는 단조한 편이어서 생칠(生漆), 흑칠(黑漆), 주칠(朱漆), 황칠(黃漆)에

자개(紫蓋)를 활용하는 것이었다.

그러나 모는 재료의 공급이 원활하지 못한 까닭에 조선시대 자개는 많이 쓰지 못하였지만

조선 후기의 화각장(華角裝) 기법으로 이어지고 있어 전통적 장식기법의 하나로 정착되었다.

이 기법은 회화적인 요소를 잃지 않고 있는 것이 특색이라,

이들 자개 기물은 문방구에 이용되는 경우는 적고,

경대구, 의함구, 소반구, 장농 등의 가구로 확대되어 대중화하였음을 알 수 있다.

조선시대에는 의함(衣函)과 문서함(文書函)부터 장농(欌籠)까지 많이 만들어져 남아있다.

그래서 한민족의 자개칠기는 예부터 특산품으로 해외에 많이 수출되고 인기를 얻었으며,

특히 경남 통영에서 만든 자개칠기는 세계적으로 유명하다.

(그림) 조선, 나전고리(螺鈿箱子)

(그림) 조선, 나전 좌경대(螺鈿坐鏡臺)

(그림) 조선, 나전매화문필통(螺鈿梅花文筆筒)

(그림) 조선말 주칠자개 삼천농(朱漆螺鈿三層裝)

(그림) 1990년대 옻칠자개 삼천농(漆螺鈿三層裝)

<현대자개칠기(現代紫蓋漆器)>

현대 <한국자개칠기>는 20세기 초반 일본제국주의 침탈과 새로 도입된 문물에 의한

혼란, 그리고 산업화 추세에 따른 수공예의 낙후성 때문에 어려운 상황에서 재현의 길을 걷고 있다.

그러나 일제강점기 동안에는 <이왕직(李王職)미술품제작소>를 개설하고 자개부를 두어,

흩어진 기존의 우수한 기능보유자를 모으고 젊은 기술자를 길러냈다.

여기에서는 일본사람이 기술지도를 함에 따라 그들이 그려 주는 도안에 따라 자개칠기를 제작하였다.

10여년 뒤인 서기1,922년에는 <이왕직미술품제작소>에서 분리하여

<조선미술품제작소>를 발족시켜 제품생산에 주력하였다.

그래서 색상이 아름답고 껍데기에 굴곡이 적은 전복이 많이 생산되는 통영에

<공업전수소(工業傳修所)>가 일찍부터 개설되어 자개칠기 공예의 실기를 가르쳤고,

가내수공업의 사설공장이 무수히 번창하였다.

또 서기1940년에는 평안북도 태천(泰川)에 칠공예소가 설치되어 자개칠기를 제작한 일도 있었다.

한편 ‘조선미술전람회(鮮展)’에 공예부가 설치된 것은

제11회인 서기1,932년부터인데 여기에 자개칠기가 적지 않게 출품되었다.

그러나 대부분의 출품자들은 일본인의 수요에 영합하여 전통공예의 독자성이나 예술성이 보이지 않았다.

오늘의 자개칠기는 19세기의 저속화와 20세기의 외세영합 풍조에서 벗어나지 못한 실정이다.

특히, 광복 이후 거듭된 사회혼란과 캐슈(cashew)라는 대용칠의 등장에 따라 퇴보를 거듭하였다.

그러나 최근의 경제성장으로 전통공예에 대한 관심이 높아짐에 따라

생활공예품으로서의 자개칠기가 조금씩 소생하고 있다.

현재 국가적으로 자개칠기 공예를 보호육성하기 위하여 주름질 중심의 기능을

중요무형문화재 제10호 나전쟁이(螺鈿匠)로 지정하고 있다.

주름질은 본래 자개를 줄로 썰어 물건의 형상 그대로 오려붙이는 솜씨이며,

끊음질은 실톱(거두)으로 실 같은 자개상자를 만들어 끊어 붙임으로써 무늬를 선묘(線描)하는 것을 말한다.

자개는 현재 진주패, 야광패, 멕시코패, 홍패 등 수입품이 많아서 주름질이 한층 다채로워진 편인데,

오히려 자개가 안고 있는 과제는 자개라는 재료의 문제보다도

목물(木物)에서 문양 장식에 이르는 의장상의 안목에 있으며,

또 좋은 칠을 정제하여 자급하는 문제 등이라 할 수 있다.

(그림) 서기 1,900년대 자개문양(螺鈿紋樣) - 일본 풍이 가득한 자개칠.

(그림) 서기 1,980년대 자개상자문양(螺鈿箱子紋樣) - 조선 풍으로 돌아온 자개칠.

(그림) 서기 1,985년대 자개 대궐밥상(螺鈿大闕盤)

(그림) 서기 1,990년대 자개 장농(대형).

(그림) 서기 1990년대 자개 경대(景臺).